案例撷英

辽宁省某市高中教师谭某非国家工作人员受贿案

时间:2019-09-26

【案情简介】

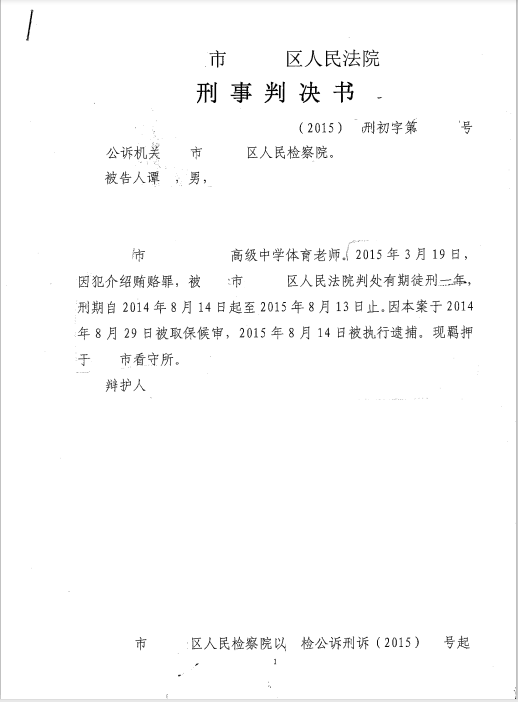

(一)起诉和一审判决

2015年4月14日,辽宁省某市某区人民检察院(下称“某检察院”)以非国家工作人员受贿罪,对某公立高中1(下称高中1)教师谭某、某公立高中2(下称高中2)教师陈某某被提起公诉。

起诉书指控,2013年至2014年,被告人谭某、陈某某经事先预谋,利用谭某高中1体育教师的职务之便,组织本校部分学生成立足球队。被告人陈某某利用其高中2体育教师的职务便利,请托某足球俱乐部的总经理苏某,安排该俱乐部队员以及联系其它俱乐部队员,以高中1的名义,代替谭某所组建的足球队参加全国足校比赛,为谭某所联系的学生办理国家二级运动员等级证书,最终使谭某所联系的学生获得高考加分的待遇。

其中,高中1的37名学生家长向谭某提供好处费共计人民币131.25万元,使该37名学生加入谭某、陈某某组织的足球队参加比赛。

比赛过程中,谭某支出有关费用后,个人收受74.822万元;陈某某个人收受11万元。

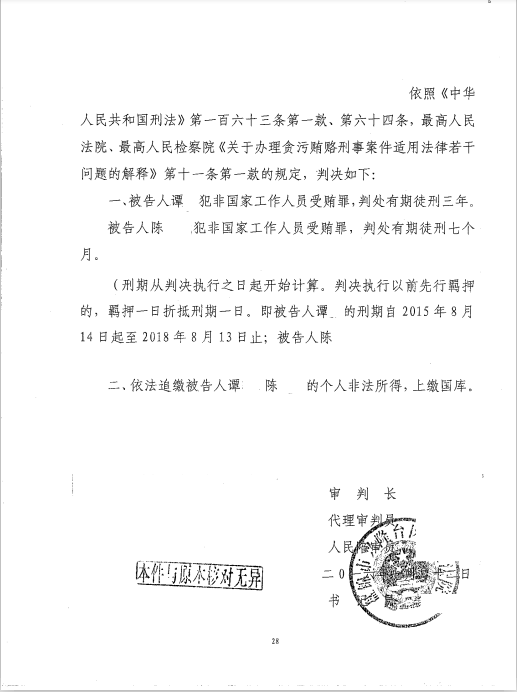

2016年7月22日,辽宁省某市某区人民法院(下称“一审法院”)作出一审判决,认定了起诉书指控的事实和金额,并认定2013年至2014年,谭某收取37名高中1学生的款项,参加第五场“全国足球学校杯”各年龄组比赛。

据此,一审法院判决谭某犯非国家工作人员受贿罪,判处有期徒刑三年(刑期自2015年8月14日起至2018年8月13日止)。

另据一审判决书所载,2015年3月19日,一审法院以介绍贿赂罪判决谭某有期徒刑一年(刑期自2015年8月14日起至2015年8月13日止)。这意味着,按照一审判决,谭某的刑期计为四年。

(二)本所律师的介入和二审

一审判决作出后,谭某的家属慕名找到本所,后经谭某授权,孙晓洋律师和赵东律师担任本案二审阶段谭某的辩护人。

二审期间,辩护人提出以下主要辩护意见:

还提出了如下主要辩护意见:

一、一审判决适用法律明显错误。

辩护人认为,一审法院在量刑时应当按照《刑法》第70条的规定,将谭某所犯介绍贿赂罪与一审法院所认定的非国家工作人员受贿罪进行数罪并罚。但本案中,一审判决对非国家工作人员受贿罪单独量刑,而未适用数罪并罚原则。

二、一审判决对本案定性错误,谭某的行为不构成非国家工作人员受贿罪。

三、一审判决严重违反法律所规定的证据采信规则,其所认定的谭某收取好处费及受贿数额完全错误。

四、退而言之,假使谭某的行为构成非国家工作人员受贿罪,那么,由于一审判决认定的受贿数额虚高,导致一审判决对谭某量刑畸重。

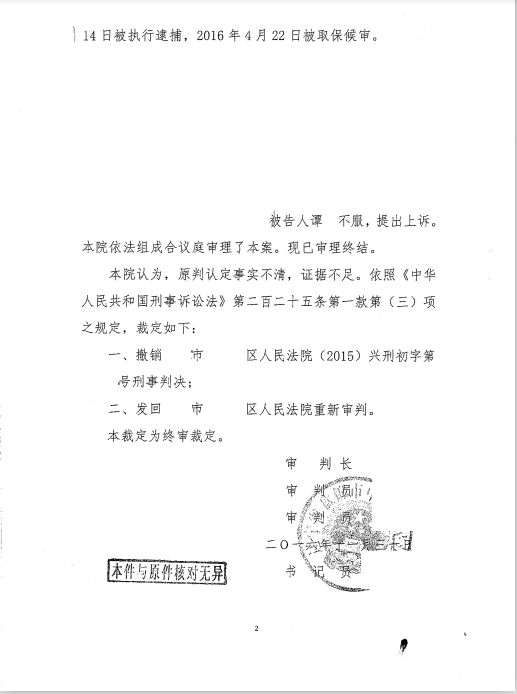

合议庭认真听取并采纳了辩护人的意见。2016年11月30日,二审法院以事实不清,证据不足为由,裁定撤销一审判决,发回一审法院重新审判。

(三)重审阶段

发回重审阶段,谭某继续委托孙晓洋和赵东律师担任辩护人。

2017年5月8日,一审法院对本案进行了重新审理。开庭审理过程中,辩护人做了无罪辩护,并向合议庭出示了调取的有关证据。

庭审结束后,律师又多次与合议庭法官沟通,合议庭认真听取了律师意见。2017年7月21日,重审阶段一审判决做出。判决认定谭某犯非国家工作人员受贿罪,判处有期徒刑三年,与原犯介绍贿赂罪,判处有期徒刑一年并罚,决定执行有期徒刑三年二个月(刑期自2014年8月14日起至2017年10月13日止)。

该量刑较原审一审判决判处的刑期大幅降低。

【案件点评】

办案过程中,辩护人为了全面保护当事人的利益,对定性和定量问题做了全面的辩护。

在定性问题上,由于本案涉及较为专业的足校杯比赛,以及国家二级运动员资质的授予,以及这一资质对高考加分的影响等问题,因此,律师在办案过程中调取了相关证据,以此说明在起诉书指控的事实中,作为高中普通体育教师的谭某根本没有职务上的便利可以利用。

在定量问题上,律师认真核对了有关涉案金额,全面梳理了有关证据。通过以上工作,律师发现,在案多个证据存在较大瑕疵,不能支持起诉书指控的涉案金额。

此外,针对公诉机关指控、原审一审判决认定的某一场次的比赛,律师经过对证据的认真研究和比对,认为该场比赛与本案无关。为此,律师将公诉机关向法庭提交的证据中对当事人有利、且庭审中公诉机关不举证的部分,转而作为辩方举证,有利地支持了辩护人的观点。而比赛场次的多少,对谭某收受款项的金额将产生直接影响。

【辩护词(缩略)】

谭某被控犯非国家工作人员受贿罪

重审阶段一审

辩 护 词(缩略)

第一部分

从犯罪构成的角度看——

谭某的行为不构成犯罪

一、相对于起诉书所指控的谋利事实,谭某不具有起诉书所指控的职务上的便利。

据起诉书的指控,谭某、陈某二人为有关学生谋取的利益是办理国家二级运动员等级证书,最终使他们获得高考加分的待遇。其中,谭某系利用高中1体育教师的职务之便。

辩护人认为,起诉书的指控没有证据和事实依据。

(一)首先,关于取得国家二级运动员等级证书

1、报名环节

《第十八届全国足球学校杯竞赛总规程》(辩方证据)第二条规定,参赛单位为各省、自治区、直辖市足球运动管理中心或足协(所属注册业余足球球队);教育系统所各级传统体育运动学校;各行业体协;业余足球俱乐部;各级各类足球学校。可见,谭某所在的高中1根本不具有报名资格,是在谭某的努力下该校才有了报名机会。显然,连报名资格都没有的高中1根本没有能力给谭某提供职务上的便利,谭某更是无从利用职务上的便利。

此外,该规程第七条第(一)款规定的报名条件是:“参赛队伍应填写报名表(附后),报名表原件必须加盖本单位公章、上级体育主管或教育行政(体育局、教育局、行业体协)部门公章,二级以上综合医院医务章,公章不全视为无效报名”。可见,上级体育主管部门或教育行政部门的审核同意是报名的先决条件。此间,谭某也不具有相关职务便利。

2、比赛环节

国家体育总局2010年2月8日颁布、同年3月1日起实施的《运动员技术等级标准》(辩方证据)之《足球运动员技术等级标准》“四、二级运动员”规定,“凡符合下列条件之一者,可申请授予二级运动员称号(四)U19、U17中国足校杯(男子、女子),第一至第四名授予参赛的21名运动员,第五至第八名授予参赛的18名运动员,第九至第十二名授予参赛的12名运动员”。

可见,在国家规定的比赛中取得相应的成绩是高中1有关学生申请授予国家二级运动员称号的前提条件。在此环节中,谭某亦无任何职务上的便利。

3、申请授予二级运动员称号环节

根据2009年4月13日国家体育总局颁布的《运动员技术等级管理办法》(辩方证据)第七条的规定,“总局授予各省、自治区、直辖市……体育局一级、二级、三级运动员审批权”。在此环节中,谭某没有任何职务上的便利。

综上,高中1有关学生获得国家二级运动员等级证书要经过报名参赛、取得具有申报二级运动员资格的比赛成绩、经过省体育局审批等三个主要环节或关口。在所有相关环节中,作为高中1的普通体育教师,谭某都不具有任何职务上的便利。他所做的一切,就是付出辛苦的劳务,以此帮助学生闯过一个个关口,最终达到取得二级运动员证书的目标。

(二)其次,关于持有国家二级运动员等级证书的学生获得高考加分。

根据辽宁省招生考试委员会办公室发布的《2014体育竞赛优胜者及报考高水平运动员考生统一测试工作实施办法》(辩方证据)的规定,获得国家二级运动员等级证书的考生意图获得高考加分的待遇,需要参加并通过在某体育学院进行的体育竞赛优胜者统一测试(下称统一测试)。即,有关考生获得高考加分待遇的前提有二:一是通过自身努力通过统一测试,二是有关部门对该其参赛资格及测试成绩履行公示等手续。

此间,谭某既不可能代替学生通过统一测试,也不可能操纵或影响有关公示程序。由此可见,以高中1普通体育教师的岗位职责和“权利”,谭某是无论如何也达不到使学生获得高考加分这一待遇的。

第三,谭某和有关学生在报名参赛、赛前训练、比赛、申请授予二级运动员称号、为准备测试进行赛后训练的过程中完全没有利用高中1的任何资源。

1、谭某和学生开展以上工作的时间全部为双休日和寒暑假期等业余时间;

2、在以上工作开展过程中没有使用或占用高中1的任何资金或物质条件;

3、比赛场地和训练场地均在高中1校外;

4、高中1没有为谭某提供任何人力资源帮助;

5、至于学生参加中国足校杯比赛时报名参赛的名义——

2013年的两场是某足球俱乐部名义,与高中1无关;

2014年的两场虽然使用了高中1足球队的名义,但该校既无报名资格,也没有得到上级教育行政部门辽河油田教育培训中心的支持(没有在报名表上盖章),在此情形下,高中1有何资源可以向谭某提供?谭某又有什么职务便利可以利用?相反,倒是谭某个人的努力使得连足球队都没有的高中1学生得到了与外校学生同等竞争的机会。

综上,相对于起诉书所指控的谋利事实,谭某根本不具有起诉书所指控的职务上的便利。

二、谭某向学生收取费用的行为不是“非法收受他人财物”。

在当时国家政策允许体育优长生高考加分的背景下,谭某帮助学生申请授予二级运动员证书、争取高考加分并不违反相关法律和国家政策的规定。在组织学生报名、赛前训练、参赛、取得比赛成绩、申请授予二级运动员证书、赛后为争取通过测试进行训练、争取高考加分等一系列工作中,谭某付出了大量的时间、精力,承担了大量的工作。为此,在向学生收取的费用中,将扣除各种费用和支出后的所余部分作为对个人劳务付出的报酬并无不妥,谭某的行为并非“非法收受他人财物”。

辩护人注意到,起诉书在计算谭某的有关合理支出时,有一项“训练费用8万元”。而该笔8万元的训练费用,其计算依据正是谭某在讯问笔录中所述并框算的个人参加学生训练时应得的劳务报酬。可见,公诉机关对谭某在参加学生训练工作过程中收取费用的行为是认可的,该笔劳务报酬是被扣除在非法所得之外的。

但辩护人在此有必要进一步指出,谭某的劳务付出不仅体现在训练工作中,其为学生所做的上述其他工作均与训练工作一样,也是正当的劳务付出,理应取酬。该等取酬不应被公诉机关指控为“非法收受他人财物”。

综上,从非国家工作人员受贿罪的犯罪构成角度看,谭某的行为并不构罪。

第二部分

从证据角度看——

在案证据不能达到指控谭某犯罪的证明标准

最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第64条第二款规定,“认定被告人有罪和对被告人从重处罚,应当适用证据确实、充分的证明标准”。

但纵观本案证据,既无量上的充分,亦无质上的确实。现有证据不能支持公诉机关的有罪指控。

一、 关于高中1学生参赛的场次

……

因此,辩护人认为,公诉机关指控涉案赛事包括2013年第十七届足校杯女子U19证据不足。虽然谭某曾经指认有关参赛学生,并称向其收费,被告人陈向斌曾经供称涉案比赛共为六场,但辩护人在此提请合议庭注意:首先,两被告人供述存在矛盾;其次,两被告人供述与苏凯证言矛盾;尤其重要的是,两被告人供述与书证——比赛报名表矛盾,两被告人供述与书证——某俱乐部有限公司与山西某足球俱乐部签订的女足队员转会协议书内容矛盾。

据此,辩护人有理由认为,谭某针对2013年第十七届足校杯女子U19比赛向学生家长收费的真实性存在问题;或假使谭某针对该场比赛收取费用,此节事实也与起诉书的指控无涉。在计算谭某收费数额时,应当扣除相应数额。

二、关于每个学生具体的参赛场次

关于每个学生是否参赛、具体参赛的场次这一事实,在案证据中根本没有可靠的证据,公诉机关没有为此提供诸如比赛名单等客观证据。

辩护人注意到,在案证据中证明每个学生参赛场次的证据只有学生家长的证言(甚至有的学生家长根本不清楚学生参赛场次)以及谭某本人的指认。但是,作为公诉机关重要证据之一的学生家长证言存在多处不符合法律规定之处(下文详述),谭某的指认因此根本得不到有效证据的印证。

辩护人认为,以上两个基础事实直接关系到谭某向有关学生收费的基础和理由,以及随之受到影响的相应数额。

三、关于指控谭某收取费用及其数额的证据

(一)有关谭某收费的证据

起诉书指控谭某收受37名学生家长提供的好处费131.25万元。

起诉书指控谭某收费的主要证据一是有关学生家长的“证言”,二是谭某的供述。但辩护人认为,学生家长的“证言”存在以下严重问题:

略。

在学生家长的证言存在以上一系列问题的前提下,谭某的供述显然不能得到有效印证。

(二)有关谭某从学生家长处收取费用数额的证据

1、假使学生家长的证言被合议庭采信,其中关于谭某收费的数额也存在重大问题。

2、假使学生家长的证言被合议庭采信,关于谭某从学生家长处收取费用数额的具体计算

3、假使学生家长的证言被合议庭采信,有关支出费用的数额计算

经辩护人粗略计算,谭某实际支出为 46.7424万元。

(计算方式:略)

(四)公诉机关指控谭某非法所得数额明显错误

第三部分

从立案标准的角度看——

追究谭某的刑事责任没有法律依据

最高人民法院、最高人民检察院联合颁布的《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条规定:“刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的‘数额较大’、‘数额巨大’的数额起点,按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行”。

而根据该解释第一条的规定,贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的,应当认定为数额较大,据此,非国家工作人员受贿罪数额较大的标准应为6万元至40万元。

本案中,假使谭某存在“非法收受他人财物”之行为,那么,根据辩护人的计算,谭某 “非法收受他人财物”数额远未达到立案标准。为此,起诉书指控谭某犯非国家工作人员受贿罪没有法律依据。

第四部分

合议庭在审理本案时应当充分考虑案发时的政策背景

在谭某、陈某某涉案的时间段,国家政策肯定和鼓励在高考中给体育优长生加分。至于这项政策在执行过程中出现了偏差或问题,引发部分考生和家长的不满,继而指责加分问题导致高考中的不公平竞争,那是该项政策在执行层面出现的问题。我们不能因为社会对这一问题的指责,以及新闻媒体对这一问题的关注就人为地改变法律,尤其是刑律的评价尺度。

高考加分政策的执行是一个系统化的工程,此间起决定作用的是有关政府部门。谭某的行为不过是在国家政策允许的框架下,增加学生和学校在高考中的竞争力,同时自己通过劳务付出换取相应报酬。如果因为高考加分中出现的乱象就收紧刑法把握的尺度,扩大化地追究刑事责任,那是谭某等个人不能承受之重。让守法公民无辜地承受牢狱之灾,让守法公民无端地断送前程绝不是刑事法律的立法本意。

因此,辩护人希望合议庭能够充分考虑本案案发时的政策背景,对本案做出公正判决。

第五部分

关于数罪并罚问题(前面已有介绍,略)

综上,辩护人认为谭某无罪,《起诉书》的指控不能成立。

以上意见供合议庭参考。

附:

免责声明:本网部分文章和信息来源于国际互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系网站所有人,我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权利。

在线咨询

1、如果您咨询法律问题或聘请律师,请提前与我们预约;

2、如果情况紧急,请直接拨打咨询电话:138-100-57448 010-58137697 。